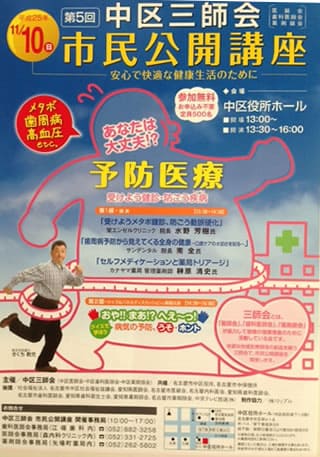

来る 平成25年 11月10日 (日曜日) 午後1時より 中区役所ホールにて

「第5回 中区三師会 市民公開講座」

を開催いたします。(事前登録は必要ありません)

これは、名古屋市中区の医師、歯科医師、薬剤師、三会合同の地域医療貢献事業で

今年のテーマは

「 予防医療 」 あなたは大丈夫!?受けよう健診・防ごう疾病 です

長谷川も、準備委員をつとめさせていただいております。

日本人死因の上位を占める脳梗塞や心筋梗塞等の重要疾患は、高血圧症や高脂血症、糖尿病等を要因と

する合併症、血管疾患、動脈硬化が主な原因と言われています。

それらの疾患を予防する為に、メタボ健診の重要性や、最近わかってきた歯周病と生活習慣病との因果関係

新たな薬剤師の役割と課題等、予防医療の重要性について各会それぞれの立場よりメッセージを発信します。

進行は、テレビ等でお馴染みのパーソナリティ“きくち教児”氏を迎え、質問形式で、会場とのやりとりを通して

「おや!!まぁ!?へぇ~っ!」と、予防医療について考えていきます。

三師会合同主催の市民公開講座は全国的にも珍しく、中区という小さな地域からの情報発信ですが、意義

ある地域医療貢献事業であると確信しています。

★お問合せは、長谷川亨歯科クリニック宛か、下記事務局までどうぞ

第5回 中区三師会 市民公開講座 開催事務局 TEL(052)882-3258

実行委員会・委員長 江 端 政 直 宛(江端歯科内)